Con más de tres mil kilómetros de longitud, la frontera México-Estados Unidos es una de las más extensas y transitadas a nivel mundial, que cuenta con diversas ciudades fronterizas hasta donde se movilizan flujos de poblaciones sin documentación migratoria que intentan cruzar o solicitar asilo.

Procesos migratorios y dinámicas de exclusión en la frontera México-Estados Unidos en contextos de pandemia (2020-2022), publicación coordinada por Guillermo Castillo Ramírez y Martha Trujillo Macario, integra diferentes metodologías y analiza desde diferentes perspectivas el fenómeno migratorio en esta región a través de estudios de caso realizados por expertos de la UNAM, El Colegio de la Frontera Norte, así como de la Universidad de California en Davis.

De acuerdo con los coordinadores del libro, en términos demográficos las dos poblaciones más numerosas de migrantes irregulares durante los primeros años de la pandemia fueron las que provenían de México y el norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) “que tienen una prolongada y consolidada historia migratoria hacia Estados Unidos que se remonta al siglo pasado”.

Guillermo Castillo, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía (IGg), destacó que anterior a la pandemia ya existían una serie de procesos de securitización en Estados Unidos marcados por las políticas de cero tolerancia, así como la aplicación del programa Quédate en México –que se puso en marcha en 2019 durante la administración de Donald Trump– para que los solicitantes de asilo permanecieran en territorio mexicano.

Sin embargo, a partir de la emergencia global por el COVID-19 se suscitaron tres dinámicas de reconfiguración de los flujos migratorios: el descenso en el cruce de migrantes debido a los protocolos sanitarios (particularmente durante el primer año de la pandemia); el recrudecimiento de las políticas de control de carácter regional con la instauración del Título 42, que permitía la expulsión de los migrantes en las fronteras de Estados Unidos y bloqueaba la entrada vía terrestre a las personas que no fueran ciudadanas; y la precarización de las condiciones de vida de los migrantes en tránsito.

La publicación está articulada en tres secciones enfocadas en: los procesos y espacios de contención migratoria en contextos fronterizos; las narrativas y dinámicas de exclusión e invisibilización a la que están sujetos los migrantes; y el estudio de poblaciones migrantes pertenecientes a comunidades étnicas y personas LGBTQ.

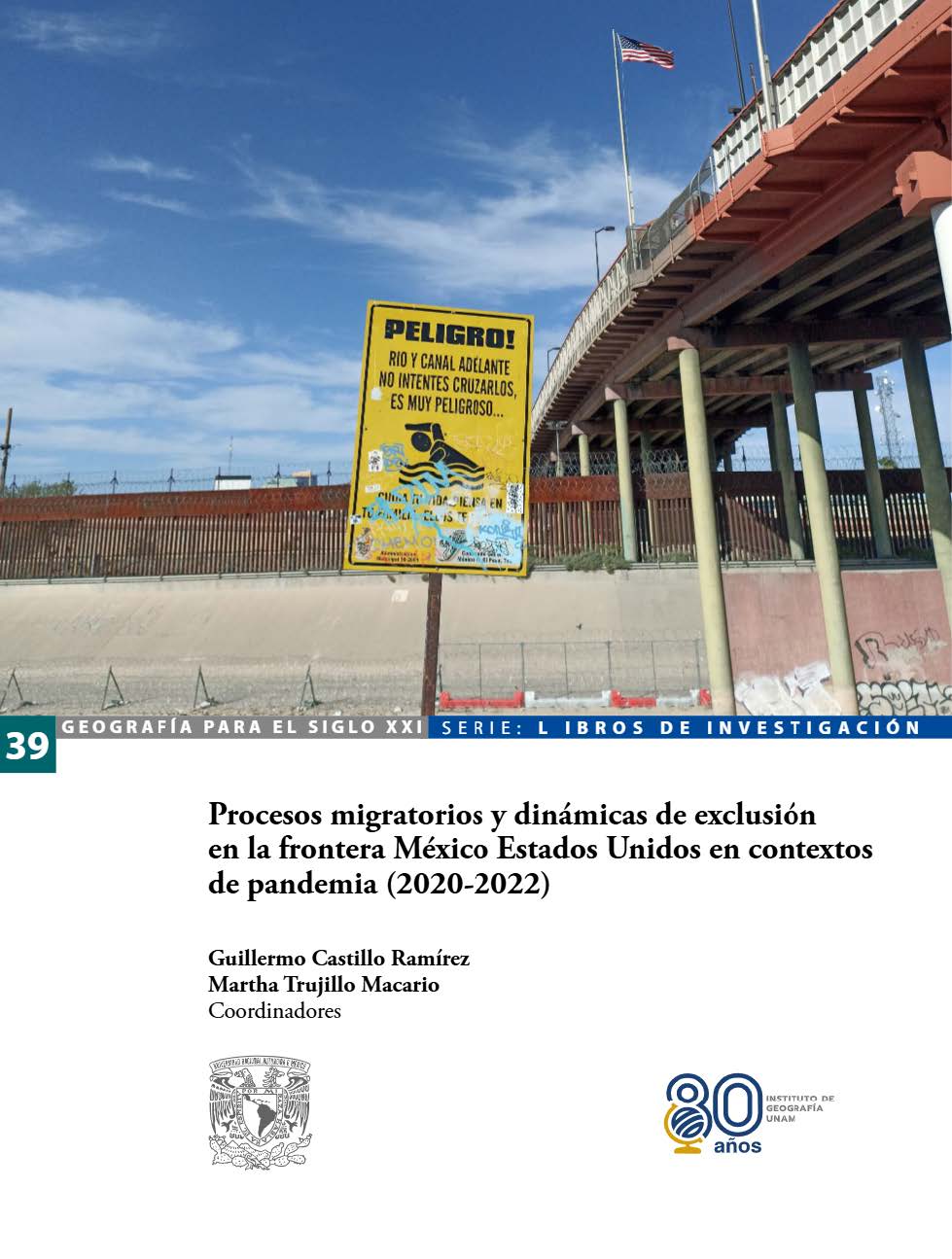

Portada del libro "Procesos migratorios y dinámicas de exclusión en la frontera

México-Estados Unidos en contextos de pandemia (2020-2022)".

Más allá de las fronteras

Jorge González Sánchez, académico del Departamento de Geografía Social del IGg y uno de los autores del libro, señaló que es importante entender que las fronteras no sólo implican límites geográficos y político-administrativos, sino que “también expresan acciones prácticas y medidas para controlar un espacio limítrofe entre dos países, cuyo cometido es permitir o negar el acceso a ciertos grupos y mercancías, y todo lo que se mueve en las fronteras”. Y se deja de lado el papel de los migrantes.

Dentro de los estudios incluidos en la publicación, se realizó un seguimiento a partir de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria del Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional del gobierno mexicano, que dan cuenta que en el periodo 2017-2021 tanto en las fronteras sur y norte de México la mayoría de las detenciones y deportaciones de migrantes en tránsito incluían a población centroamericana de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Durante la pandemia el gobierno mexicano trató el tema desde una perspectiva de seguridad nacional, “no como un espacio de tránsito donde se deben asegurar los derechos humanos de los migrantes tanto en la frontera sur como en el norte, y esta política fue motivada por el peso de la agenda migratoria de Estados Unidos sobre México a través de presiones económicas y sociales”.

Y por ello, uno de los aportes de la obra “es pensar las fronteras más allá de una dinámica de territorios estatales de contención”, que, si bien tienen una infraestructura conformada por muros, vallas y cercos, también “están configuradas por una serie de acciones estatales muy precisas, como las detenciones y deportaciones”, refirió Guillermo Castillo.

Los autores afirman que estos procesos de contención territorial han desencadenado dinámicas de transgresión a los derechos humanos y prácticas de violencia hacia algunos grupos de poblaciones extranjeras, como los migrantes sin documentación, quienes transitan por México con destino a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Muro fronterizo México-Estados Unidos, Tijuana 2024.

Foto: Cortesía Guillermo Castillo

Diversificación de flujos migratorios

Dentro de los corredores migratorios, la ciudad de Tijuana históricamente ha tenido una importancia estratégica en la dinámica migratoria de México debido al flujo de migrantes irregularizados que intentan cruzar hacia Estados Unidos, que también se ha convertido en un lugar de espera para miles de migrantes.

En los últimos años se han diversificado los flujos migratorios procedentes de Centroamérica, a los que también se han incorporado haitianos y venezolanos. Además, han acontecido cambios de los perfiles de las poblaciones extranjeras irregularizadas. Anteriormente, en su mayoría eran hombres en edad laboral, pero desde hace algunos años se han sumado familias, mujeres y menores no acompañados.

Martha Trujillo Macario, del Posgrado en Geografía, indicó que con el cierre de las fronteras a partir de la pandemia y las restricciones de movilidad se moldearon nuevas dinámicas del control migratorio exacerbando condiciones que ya existían, y generando nuevos desafíos. “A lo largo de los siglos XX y XXI la frontera norte se ha consolidado como un espacio de tránsito para la movilidad laboral irregularizada, que influye directamente en la conformación de políticas migratorias y económicas binacionales”, recalcó. Y Tijuana se convirtió en un punto clave en la concentración de solicitantes de asilo, que esperaron sus procesos en campamentos improvisados o en albergues.

Otro de los enfoques del libro se centró en “visibilizar a los grupos que históricamente han sido invisibilizados en las narrativas del Estado nacional: grupos indígenas, mujeres, migrantes y comunidad LGBTQ”, explicó Néstor González Mendoza, del Posgrado en Geografía de la UNAM y uno de los autores participantes.

Para este autor nativo de una comunidad zapoteca, ha sido esencial que en la investigación se integren los flujos de migración interna a los análisis de migración internacional, que solían estudiarse por separado. Y ver cómo este fenómeno afecta de formas distintas a grupos subalternos que están en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que los discursos xenófobos afectan de manera diferente a los grupos de migrantes.

En su investigación recuperó los relatos de migrantes zapotecos de Teotitlán del Valle, Oaxaca, asentados en Tijuana –una comunidad con más de 50 años de historia migratoria–. Y aunque se trata de una migración interna, “al ser un grupo subalterno en el momento que salen de su comunidad están cruzando una frontera intercultural, da lo mismo que los discriminen en este lado que en California”, apuntó.

El libro invita a una reflexión sobre los cambios en las dinámicas en torno a las fronteras –que si bien se centra en los limítrofes entre México-Estados Unidos puede ejemplificarse en otros países– y "leer las fronteras como espacios (...) que permiten rearticular los tránsitos migratorios y reproducir las comunidades de los migrantes", finalizó Guillermo Castillo. Y también, como lo señalaron varios de los autores, un ejercicio analítico por pensar las agencias y estrategias de ciertas poblaciones para continuar con sus planes y proyectos migratorios, en el marco de contextos fronterizos.

Para consultar el libro: